|

Q1 住宅用火災警報器の設置を義務付ける消防法改正が行われた理由は?

■設置が必要になった理由として、平成15年中の住宅火災の件数(16,700件)が、建物火災件数(

32,500件)の半数以上。また、住宅火災による死者数(1,041人)は、建物火災による死者数(

1,204 人)の9割近くで、過去10年間微増しながら推移しています。

特に平成15年には、住宅火災による死者数が、昭和61年以来17年ぶりに千人を超え、憂慮すべ

き事態となったことがあげられます。

また、住宅火災による死者数の半数以上が65歳以上の高齢者で、今後の高齢化の進展とともに、

さらに死者数が増加するおそれもあることも理由にあげられています。

この法律の主目的は、住宅火災による死者発生の防止です。

Q2 死者数の状況はどのように推移していますか?

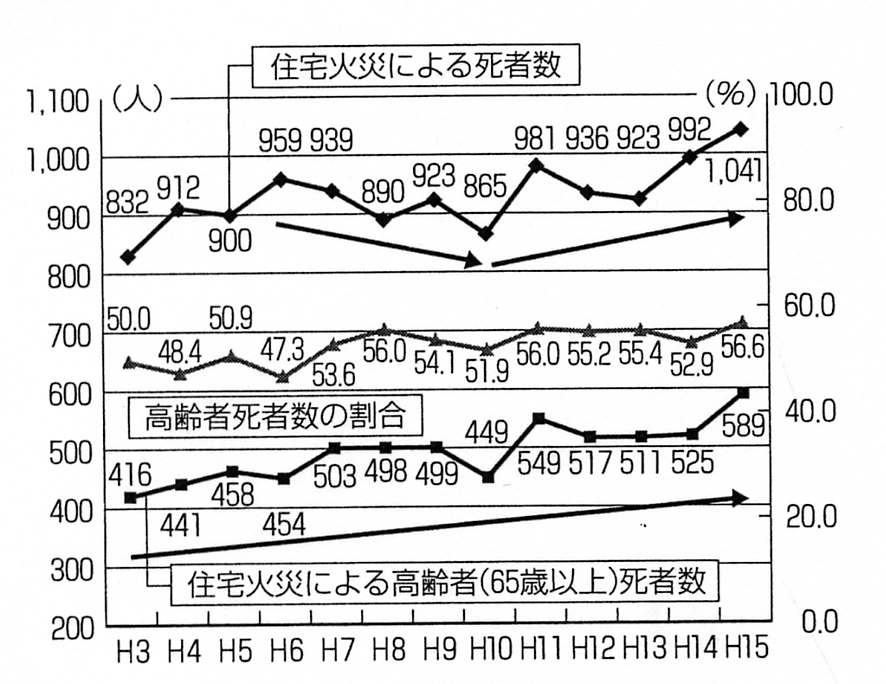

■平成3年からの推移は(図1)に示すとおりで、この図から分かることは、

① 平成13年から急増している

② 高齢者の割合が多い(高齢化が今後急増すると予想されていることから、このまま放置すると、

今後とも死者数が増加することが考えられます。)

(図1) 住宅火災による死者数の推移

Q3 住宅は、私たちが日常的に使っているから、そんなに危険だと思えないけど?

■これは、本来、住宅が危険性を内在している用途だということと、他の用途にくらべて対策が十分

に行われてないということがあります。危険性としては、

① 幼児や障害者、高齢者などが生活していることが多い

② 就寝する

③ ストーブやガスコンロ、タバコなどの火気を使用する

④ 就寝場所と火気の取り扱う場所とが近い

など、以上のことがあげられます。

Q4 これまでの死者が発生した住宅火災の特徴は何ですか?

■① 死者が急増しているが、その過半が高齢者で、これからの高齢化の進展に伴い、今後も死者

が急増するおそれがあります

② 逃げおくれによる死者が大半で、時間帯も睡眠時間帯の火災が多い

③ 住宅はその他の用途の建物よりも火災による死者発生の危険性が大きい現状にあるが、法的

な安全対策が十分でなかったなどが、あげられます。

Q5 住宅用火災警報器を設置する場所はどこですか?

■原則、就寝に使われる部屋(寝室や子供部屋などで、昼間は居間として使用していても、夜間には

就寝に使う部屋も対象になります。)全てに必要です。それ以外にも必要な場所があります。予防

課指導係(TEL0979-82-0119)又は消防署、分署、出張所の予防係に問い合わせてください。

Q6 ここでいう住宅とはどの範囲のものですか?

■戸建ての専用住宅、店舗併用住宅の住宅部分、共同住宅等の住宅部分をいいます。

Q7 住宅用火災警報器を設置しなければならない義務者は誰ですか?

■住宅の関係者(住宅の所有者,管理者又は占有者)とされています。関係者の区分が分かれてい

る賃貸住宅などでは,この関係者のうちいずれかの方が設置する必要がありますので,大家さん

又は管理を行っている不動産屋さんと相談の上,決めて下さい。

Q8 住宅用火災警報器の種類や価格はどのくらいですか?

■価格は,メーカーや種類、機能によりまちまちですので、購入や取り付けの前にメーカーや販売店

等に問い合わせてください。種類はAC100V式、乾電池式(2年から10年ごとに電池交換を必要

)があり、天井、壁の埋込み型や露出型があります。火災を警報音(ピーピーなど)で知らせるタイプ

と火災を音声(火事です!など)で知らせるタイプがあります。お近くの消防設備取扱店などで販売

しています。また、ホームセンターや電気店などで取り扱っているところもあります。

Q9 住宅用火災警報器はどんなものを付ければいいのですか?

■ 感知器には、煙式と熱式があります。寝室(就寝に使われる部屋)、階段、廊下などに設置基準に

したがって、煙感知器を取り付けます。

また、住宅用火災警報器(電池式)は誰でも取り付けられますが、AC100V方式の感知器を取り付

ける場合は、工事が必要になりますので、電気・工事店などに相談してください。

Q10 設置義務を怠った場合、罰則はありますか?

■「公共の施設」などの火災危険に対し、消防法(第17条)は消防用設備等の設置を義務付け、こ

の義務違反に対して罰則を設けていますが(公共責任分野)、今回は、「住宅」という居住者の自

己責任における場所への火災に対する安全性を確保するための支援と位置づけていることから、

罰則は規定されていません。したがって、条例でも罰則は設けられていません。

Q11 よく消火器で聞く悪質訪問販売対策などはありますか?

■住宅用火災警報器は「特定商取引に関する法律」の対象になっており、クーリングオフ制度を活

用できます。また、消火器でよく見られる悪質点検については、点検義務はなく交換期限(感知器

に交換期限(耐用年数)が表示されています。およそ10年です。)までは、機能が維持できます。

(次の点にご注意下さい。)

● 契約書に押印やサインをしない。

● 必要な性能を満たしていない製品を廉価で販売する。

● 訪問の上、定期点検の必要もないのに「点検も義務付けられている。」と事実を偽って点検し、手

数料を要求したり、交換が必要でない自動点検機能付き警報器(交換が必要な場合は警報器が

自ら警報音等で知らせるもの)を交換期限が来て交換しなければならないと偽り、適合品でないも

のに取替え・設置販売する。また、自動点検機能付き警報器以外の感知器で交換期限がきていな

いのに交換を勧め、販売する。

● 消防職員のような服装で、あるいは「消防署の方から来ました。」等と言って消防職員のふりをし

て販売する。(消防署が販売することはありません。)

参 考

販売先については,下記のぺ一ジもご参考ください。

住宅防火対策推進協議会 http://www.jubo.go.jp/index2.html

データ集→住宅用防災機器等の取扱店リスト

社団法人日本火災報知機工業会http://www.kaho.or.jp/

に

「住宅用火災警報器」の特集があります。

|

![]()